Antike Wandschränke: Ästhetik, Geschichte und Funktion im Gleichgewicht.

Wenn wir die Geschichte alter Wandschränke in den Blick nehmen, kommen uns zuerst die Länder Frankreich und England in den Sinn.

Seit dem Barock galt Frankreich als Zentrum luxuriösen Schrankbaues, es drückte sich mit reichhaltigen Verzierungen und kunstvollen Bemalungen aus.

Ab circa 1850 wurde es von England abgelöst, das viktorianisch-elegante Formen bevorzugte und Hölzer aus seinen Kolonien (zum Beispiel Mahagoni und Teak) in den Vordergrund rückte.

Deutschland hingegen spielte in dieser, bis heute global wirksamen Entwicklung keine Rolle.

Im Einrichtungsratgeber einer Zeitschrift aus Berlin (Jahr: 1903) ist Folgendes zu lesen: "Ein hängender Schrank ist wie ein kluger Diener – er nimmt kaum Platz ein, hält das Unordentliche verborgen und bleibt stets zurückhaltend."

Dieser Ausspruch beschreibt die puristische Haltung zwischen Rhein und Spree.

Preußischer Pragmatismus als Formel im Möbelbau? Wohin führt das?

Nun, schließlich müdete dieser Weg in das Jahr 1932.

Zu diesem Zeitpunkt patentierte der deutsche Erfinder Max Himmelheber die Spanplatte.

Er meldete die Neuerung beim Patentamt unter dem nüchternen Titel "Flachpressplatte" an.

Letztendlich erwies sich diese Innovation als prägender und wegweisender als alle Raffinessen des französischen Barock oder viktorianischer Lebensart.

Denn seit den 1950er Jahren sind wir umgeben von Spanplatten und inzwischen bestehen über 75 Prozent aller weltweit produzierten Holzmöbel aus Pressholz.

Tendenz: steigend.

Das ist schade, denn die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Pressholzmöbels liegt bei circa 8 Jahren.

Dem gegenüber werden Massivholzmöbel oft über viele Jahrzehnte oder länger genutzt.

Und nicht nur das, oft wird die Erfindung der Pressholzplatte als "das Ende der Ästhetik im Möbelbau" empfunden.

Doch werfen wir einen Blick auf typische Gestaltungsmerkmale mitteldeutscher Wandschränke.

Denn ehe die "ökonomische Spanplatte" ihren Siegeszug über individuellen Geschmack, die Vielfalt der Formen und ökologische Aspekte antrat, entwickelten sich hierzulande einige Besonderheiten.

Insbesondere als Medizinschränke sind hängende Möbel in Deutschland weit verbreitet.

Ein Beispiel gibt der folgende Apothekerschrank (um 1900).

Mit seinen gründerzeittypischen Verzierungen wirkt er recht konventionell, ist dabei jedoch zeitlos schön.

In seinem Inneren birgt er ein wundervolles Geheimnis.

Acht kleine Schublädchen offerieren ein praktisches Sortiersystem.

Orientierung bieten handbemalte Porzellanschilder.

Auf denen ist etwa Folgendes zu lesen: Lindenblüte, Baldrian, Pflaster und typisch für die Deutsche Ordnung, ein Lädchen für "Diverses" darf nicht fehlen.

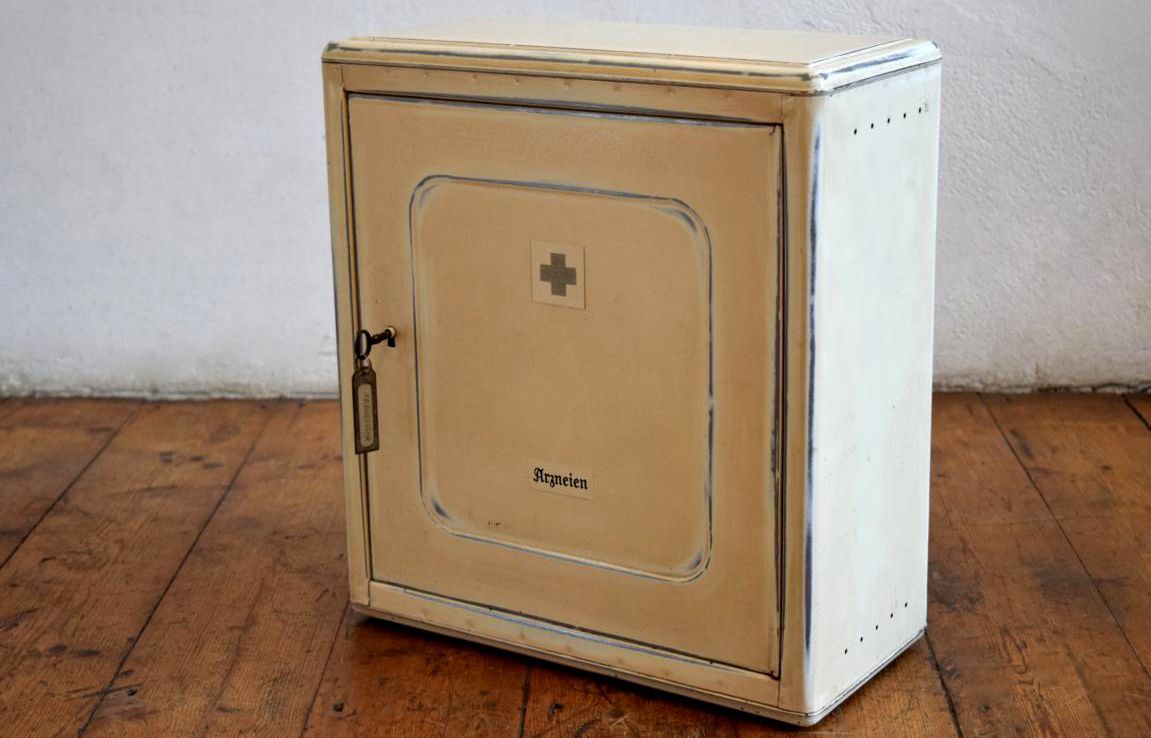

Äußerst prägnant ist der folgende Medizinschrank (um 1920).

Sein Verwendungszweck ist durch das (rote) Kreuz auf den ersten Blick ersichtlich.

Der Hinweis ist jedoch als Intarsie kunstvoll in die Oberfläche der Tür eingearbeitet.

Ein zentraler Aspekt für die Zukunft des Möbelbaus entwickelte sich insbesondere in Deutschland: reduziertes Design.

Er erreichte seinen Höhepunkt im Staatlichen Bauhaus des Architekten Walter Gropius.

Der Stil schafft gestalterische Freiräume, die im Minimalen wirken.

Anklänge jener Entwicklung werden auch in diesem Schrank sichtbar.

So sind bei diesem Wandschrank die Ecken von Tür und Rahmen dezent abgerundet.

Erst der Verzicht auf opulentes Zierwerk ermöglicht die Wirkung solch reduzierter Design-Elemente.

Auf diese Weise ebnete sich der Weg für viele Neuerungen.

So wurde zum Beispiel die "gerundete Ecke" im Möbelbau zu einem wirkungsvollen Stilmittel.

Zu dieser Zeit hielt ein neuer Werkstoff Einzug im Möbelbau: das Metall.

Damit verstärkte sich die Symbiose aus Form und Funktion nochmals.

Und nicht nur das, sie wurde zum Zwang und beherrscht unser aller Umfeld weit über den Möbelbau hinaus.

Wie revolutionär solche Ideen zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Umsetzung waren, ist uns heute nicht bewusst.

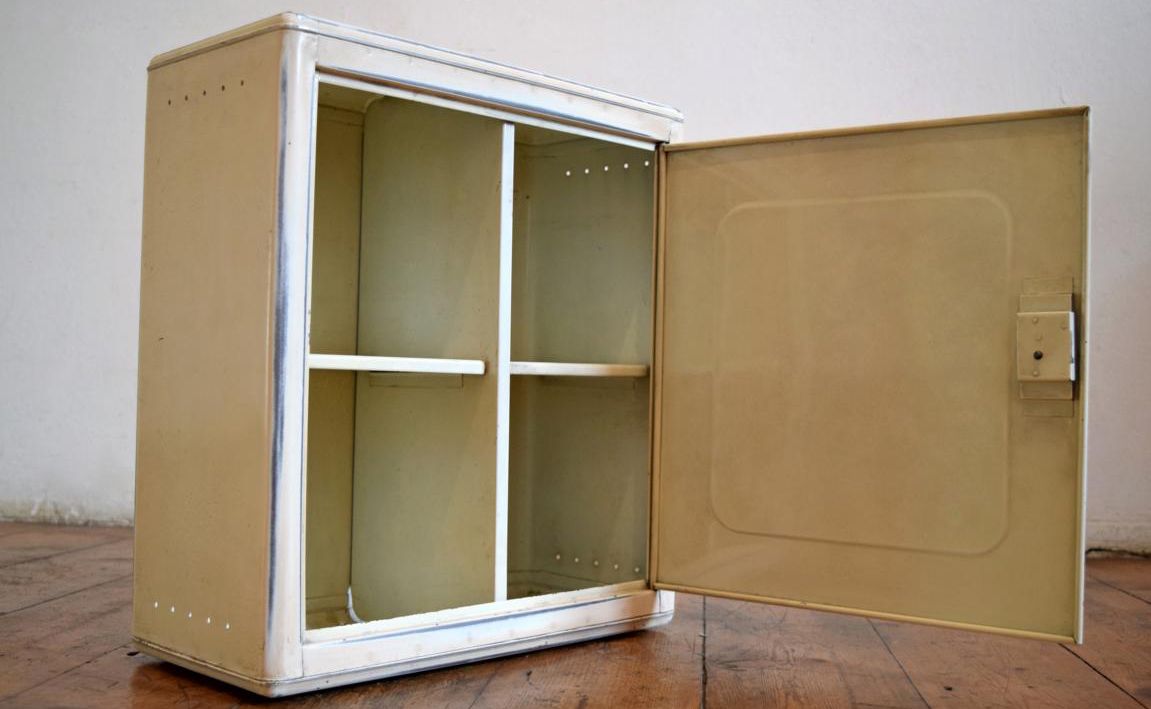

Meist brauchen Metallmöbel Öffnungen zur Belüftung.

Bei einem Wandschrank lassen sich diese nicht mehr in die Rückseite integrieren oder hinter kunstvoller Ornamentik verstecken.

Sie müssen, sollen sie nicht an Boden oder Decke angebracht werden, zum Designmerkmal erklärt werden und geschmackvoll in das Arrangement integriert werden.

"Möbel aus Metall mit sichtbaren Löchern - empörend, geschmacklos." war das vielfache Echo der 1910er und 1920er Jahre, nicht nur in Deutschland.

Doch die neuen Ideen riefen auch viel Begeisterung hervor, denn sie betonten die Bedeutung der Wissenschaft und symbolisierten Fortschritt.

Letztendlich gab es keinen anderen Weg, als die Designidee "Form folgt der Funktion" flächendeckend und radikal auf alle Gegenstände, die uns im Alltag umgeben, auszuweiten.

Man denke nur an den Kühlergrill eines Fahrzeuges.

Mit der althergebrachten Gestaltungsideen war der Herausforderung praktische Verwendbarkeit und elegante Formung in Einklang zu bringen, nicht beizukommen.

So sind mitteldeutsche Metall-Wandschränke aus den 1920er Jahren klassische Beispiele des Designkonzepts "Die Form folgt der Funktion".

Auf jede Bewegung folgt eine Gegenbewegung und so waren die 1930er Jahre zum Teil von einer Rückbesinnung auf Möbelstücke des 19. Jahrhunderts geprägt.

Verzierungen jedoch, wurden insgesamt sparsamer eingesetzt.

Auch das verwendete Holz unterschied sich von älteren Wandschränken.

Statt Eiche oder Mahagoni wurden Kiefer und Fichte zum Standard.

Und ein weiterer, vorher verhältnismäßig teurer Werkstoff war inzwischen als Massenprodukt und damit kostengünstig verfügbar: das Glas.

Eine typische Funktion für Wandschränke ist die Verwendung als Schlüsselschrank.

Die folgenden Modelle sind klassische Vertreter dieses Zweckes.

Sie wirken, im Vergleich zu früheren französischen und englischen Modellen sehr puristisch.

Gebaut sind sie aus einfachem Nadelholz und dabei vollkommen zierlos gehalten.

Auch große und doppeltürige Wandschränke kamen vermehrt auf.

Die Reduzierung des Dekors eröffnete verblüffende Perspektiven und führte neue Aspekte als Gestaltungsmerkmale ein.

Details wurden zu wirkungsvollen Objekten.

Ein kleiner Möbelgriff bestimmt plötzlich den Charakter eines Wandschrankes.

Auch die Holzverbindungsart, früher sorgfältig unter Kranzleisten, Deckhölzern und Zierrat verborgen, entfaltet nun breite Wirkung als dekoratives Element.

Das, was wir heute als "Understatement" bezeichnen, wird zum Programm.

Gezielte Untertreibung als Konzept im Möbelbau.

Sie signalisiert Nüchternheit und geschmackliche Neutralität, offenbart dabei jedoch Präzision und Wertigkeit.

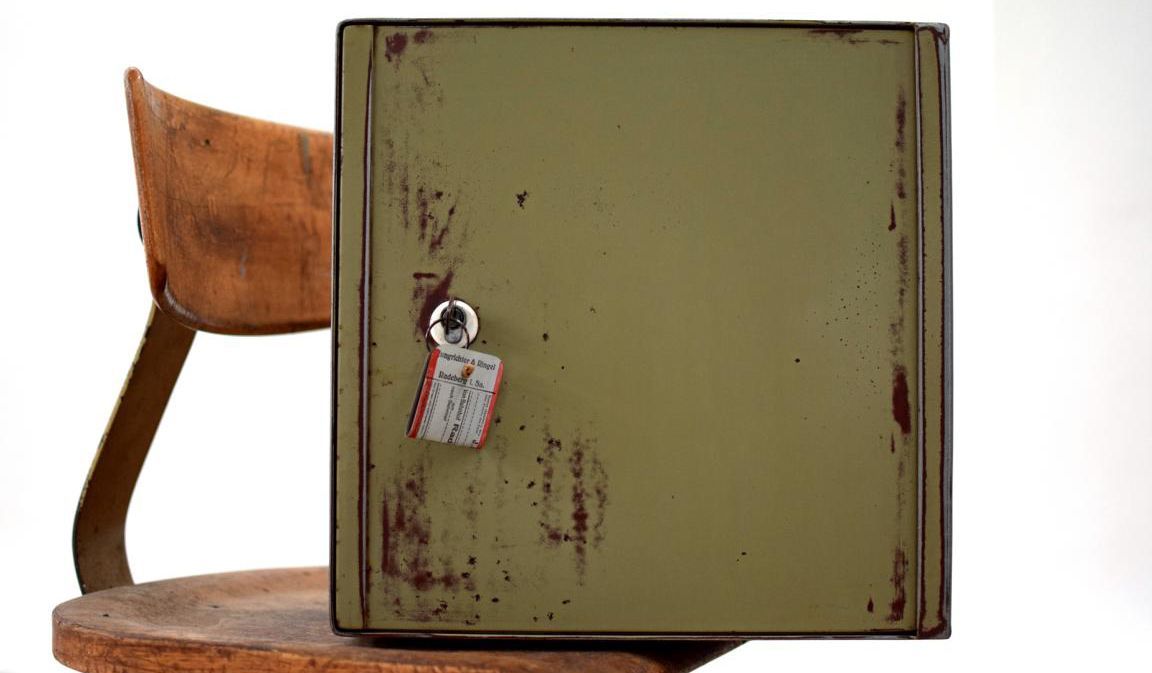

Auf restaurierten Schränken aus dem frühen 20. Jahrhundert finden sich gelegentlich Rückgriffe auf die Epoche, in der die Ergebnisse der industriellen Revolution sichtbar wurden.

Dieser Umbruch führte in eine Zeit immer schnelleren Wandels, die bis heute anhält.

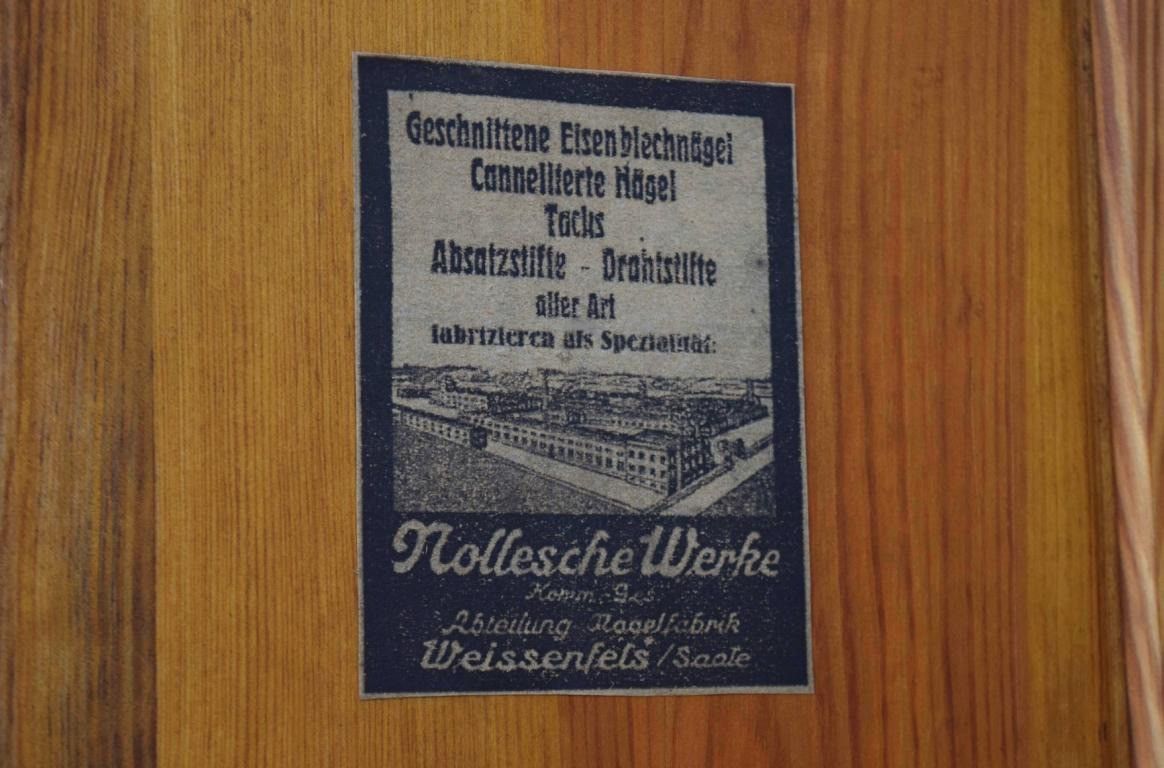

So ist dieser Schrank mit dem Reklameschild einer Eisenwarenfabrik aus den 1920er Jahren gestaltet.

Schrift als Stilmittel, dass nun breite Bevölkerungsschichten verstehen, Schriftarten als Ausdruck kultureller Eigenheiten beeinflussten die Möbelgestaltung.

Dies führt dazu, dass das Beschriftungsfeld selbst zum Dekorationsobjekt wird.

Formen und Farben von Beschriftungsfeldern lassen sich ebenso unendlich unterschiedlich gestalten wie Schriftzeichen selbst.

So eröffnete sich ein neuer Kosmos der Möglichkeiten, den Charakter eines Möbels festzulegen.

Zur Bedingung jedoch hat er oft, dass mit althergebrachten Dekor-Elementen sparsam umgegangen wird.

Auf einem durch klassische Ausschmückung geprägtem Möbel haben Stilmittel wie Beschriftungsfeld und Schriftart wenig Chancen zu Wirkung zu gelangen, weil sie Zurückhaltung und Schlichtheit benötigen, um ihre Kraft zu entfalten.

Bei diesem Wandschrank ist die Kunst, das Textfeld als charaktergebendes Element des Möbels zu verwenden, auf besonders charmante Weise umgesetzt.

Front und Beschriftungfeld finden zu einem wundervollen Gleichklang.

In den 1940er und 50er Jahren schließlich, wurden Wandschränke endgültig zu beliebig reproduzierbaren Massenprodukten, die millionenfach in Gebäuden und Einrichtungen aller Art benötigt wurden.

Gestalterische Neuerungen gab es kaum noch, in der Herstellung setzten sich nun endgültig Ökonomie und Sachlichkeit durch.

Von der Vereinnahmung durch Pressholz blieben Wandschränke jedoch noch lange verschont, denn Spanplatten waren in den ersten Jahrzehnten einfach zu schwer, um daraus praktische und belastbare Wandmöbel zu fertigen.

Die Wände eroberte das Pressholz erst in den 1960er Jahren in Form des schwedischen Leiterregals, vor allem unter dem Namen "String-Regal" bekannt.

Pressholz war immer noch zu schwer, um einen Hängeschrank damit zu bauen, der sich bequem an der Wand befestigen ließ.

Man behalf sich mit dünnen Draht-Leitern, glich so das hohe Gewicht der Platten aus.

Es ist verblüffend, dass diese Regale sich in den Reigen aus "Ästhetik, Geschichte und Funktion im Gleichgewicht" einfügen.

Sie gehören zu den wenigen Pressholzmöbeln, welche sich zu Design-Klassikern entwickelt haben und erstaunlicherweise übersteigt ihr Sammlerwert den, aufwändig gestalteter, victorianischer Wandschränke aus dem 19. Jahrhundert zum Teil erheblich.

Doch kommen wir zurück zu den Einheits-Schränken der 1950er Jahre.

Oft sind sie einfach weiß.

Dies in Kombination mit der Tatsache, dass sie aus Vollholz sind, eröffnet die Möglichkeit sie im Rahmen einer Restaurierung individuell zu gestalten.

Ein behutsamer Schabby-Schliff legt alte Farbschichten, Nutzungsanzeichen und darunter liegendes Holz frei.

Gebrauchsspuren, Lackrisse und das Schleifergebnis werden auf diese Weise zu Gestaltungsmerkmalen.

Dabei entsteht ein ganz besonderes Spannungsfeld.

Es entfaltet sich zwischen der zurückhaltenden Bauweise des Möbels selbst und seiner ausdrucksstarken Oberfläche.

So wird aus einem einfachen Norm-Möbel ein authentisches, äußerst liebenswertes Unikat.

Nehmen wir zum Schluss Wandschränke der neuesten Generation in den Blick.

Sie verfügen über LED-Beleuchtung, smarte Funktionen und Soft-Close-Türen.

Ich bin mir sicher, demnächst wird gar ein Bad-Hängeschrank mit künstlicher Intelligenz auf den Markt kommen.

Wenn man in den integrierten Spiegel schaut, erzählt er wie das Wetter wird, gibt einen Hinweis, wenn die Zahncreme knapp wird und bestellt diese auch gleich Online. Oder er macht Vorschläge zur Freizeitgestaltung.

Mit solch modernen Wandschränken kann schon nach wenigen Jahren wirklich niemand mehr etwas anfangen.

Weil der Kunststoff, aus dem sie bestehen nicht mehr gefällt, ihre W-Lan-Schnittstelle veraltet, der Energieverbrauch zu hoch, die integrierten Batterien zu schwach, oder mechanische Komponenten beschädigt sind.

Demgegenüber sind historische Wandschränke spannende und langlebige Möbelstücke.

So ist es in jedem Fall lohnenswert und schön, sie zu erhalten und weiter zu verwenden.